La Liturgia del mañana

Después de hacer el recorrido histórico, conviene mirar al futuro, no para vaticinar cuál va a ser la liturgia del siglo XXI, sino para ver cómo deben ser nuestras celebraciones para que el núcleo esencial -el memorial del Señor- sea transmitido fielmente a las generaciones futuras.

Dicho con palabras de la constitución: es necesario que los cristianos de hoy sepamos «conservar la sana tradición» y, al mismo tiempo, «abrir un camino al legítimo progreso». Al final, de este recorrido histórico, debemos preguntarnos qué es lo que nos enseña la historia. Y no para repetirla, sino para tomar de ella las lecciones oportunas.

Tradición y progreso en liturgia

La evolución histórica de los ritos y los textos litúrgicos ha estado dirigida por estas dos líneas de fuerza: la tendencia conservadora y la tendencia progresista.. Por un lado, la fidelidad a la tradición ha obligado a conservar intocables un cierto número de ritos y fórmulas; por otro, la necesidad de adaptación ha introducido cambios. Tradición y progreso son los dos polos de una tensión dinámica, que no siempre se ha resuelto de una manera equilibrada.

a) Línea de conservación

A lo largo de la historia encontramos unos ritos que han sido, en su núcleo esencial, idénticos a ellos mismos. Es decir, no se han cambiado. Veamos, por tanto, esto en el mundo de los ritos. Hay que distinguir entre el rito en sí, en su aspecto externo y el sentido que tiene el rito.

• Hallamos fidelidad al rito y al sentido, en aquellos sacramentos de los cuales consta con certeza la institución por Cristo. Se reducen al bautismo y a la Eucaristía. La institución hay que entenderla, no en el sentido de que Jesús hubiera inventado unos ritos determinados, sino en el sentido de que a un rito ya existente, le fue dada por Cristo un sentido nuevo y original. Pues bien, esta unión dada por Cristo al rito y al sentido ha sido considerada tan decisiva por la Iglesia, que no se ha atrevido a introducir en ellos cambios sustanciales. Para el bautismo siempre ha usado el baño de agua y para la Eucaristía el pan y el vino.

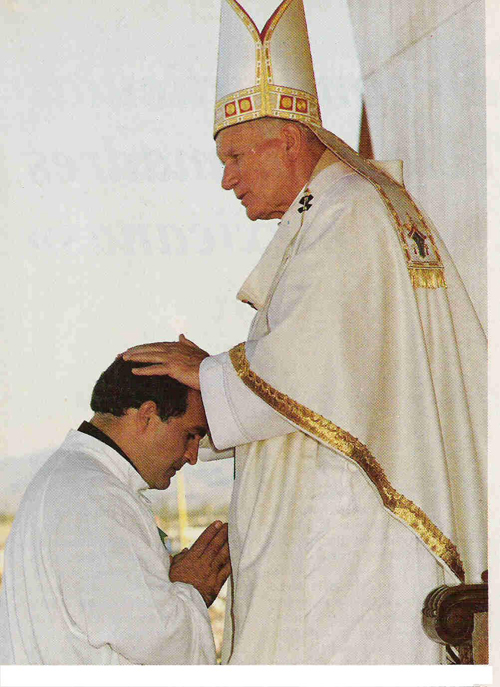

• Hay fidelidad al sentido con independencia del rito en muchas ceremonias que la misma Iglesia ha creado, de acuerdo con la tradición. Esto se da en los demás sacramentos. Así se atribuye el mismo sentido al sacramento de la confirmación, tanto si se considera como rito esencial la unción o la imposición de manos. Pablo VI en 1971 estableció que el sacramento de la confirmación se confiere mediante la unción del crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano, y mediante las palabras «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». Desde los primeros tiempos, el don del Espíritu Santo era conferido en la Iglesia con diversos ritos. Estos habían sufrido múltiples modificaciones.

• Hay fidelidad al rito sin tener en cuenta el sentido en una serie de ritos menores. Fueron introducidos en una época determinada con una significación precisa, pero que han perdido más tarde esta significación. Ejemplos: imposición de la sal en los ritos del catecumenado. Hay que decir que muchos de estos ritos secundarios han sido suprimidos o modificados por el Vaticano II.

Es importante observar que el aspecto decisivo en todos los casos es la unión entre el rito y el sentido: ésta es la realidad verdaderamente inmutable en la liturgia, de tal manera que cuando desaparece la unión entre rito y sentido, las acciones litúrgicas caen en el defecto del ritualismo mágico.

b) Línea de progreso

Junto a estas fidelidades, en la evolución histórica de los ritos observamos también cambios muy importantes.

• Se conserva inmutable un núcleo esencial pero se añaden ritos complementarios que completan el sentido de los ritos originarios. Ejemplo del bautismo: al baño de agua se añadieron la unción, el signo de la cruz, el vestido blanco, la luz, etc.

• En otros casos los cambios han afectado al mismo núcleo esencial del rito. Ejemplo: la penitencia. primero pública, después, privada, unas veces con imposición de manos, otras, sin ella. etc.

• Por último, cambios debido al hecho de que algunos gestos, de entrada puramente funcionales, han adquirido la categoría de verdaderos ritos, al ser dotados de significación especial. El lavabo de manos era al principio un gesto o rito sólo funcional, era para lavarse porque se manchaba. Después se le dio un sentido de purificación.

Las causas que han influido en estos cambios han sido éstas:

– el ambiente cultural en el que se ha desarrollado la liturgia;

– la tradición religiosa de los pueblos que han abrazado el cristianismo;

– la mentalidad de las diversas épocas;

– el acento diverso sobre uno u otro de los aspectos de la fe;

– algunas veces la comodidad, como el no dar el cáliz a los laicos.

El principio conductor de los cambios ha sido la necesidad de adaptación a las comunidades concretas, es decir, la preocupación pastoral. Unas veces han contribuido a la mejora de la liturgia y otras veces al empeoramiento del sentido de los textos y de la misma liturgia.

El principio que hemos de tener en cuenta para la evolución futura es éste: «los textos y los ritos deben ordenarse de tal manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y que el pueblo cristiano, en la medida de los posible, pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria» (SC 21).

Analizar primero el sentido; segundo, expresarlo por medio de los ritos con la mejor claridad posible. Y teniendo en cuenta la comprensión del pueblo para que pueda participar plena, activa y comunitariamente.

c) Papel de la asamblea litúrgica

El futuro de la liturgia está en la existencia y en la vitalidad de las comunidades cristianas concretas. Estas tienen en la asamblea litúrgica el lugar de su expresión más típica y genuina. El papel de la asamblea ha sido siempre grande en la historia, pero ha tenido una significación diversa según el contexto ambiental. Analicemos este papel en tres épocas diversas.

1.- La asamblea en el contexto de la sociedad pagana. Las asambleas de los cristianos toman un aspecto de ruptura contra el ambiente y de intensa unión entre los miembros de la misma. Para un pagano el cristianismo se presenta sobre todo como un fenómeno de unas personas que celebran reuniones. Las asambleas cristianas llaman la atención de los paganos porque no conocían un culto que implicase la reunión de la comunidad. La Iglesia, que está dispersa en un ambiente pagano, está estrechamente ligada a la celebración en reunión. En medio de un mundo pagano, es en la asamblea de los hermanos donde el cristiano halla visiblemente a la Iglesia, y sólo allí la halla. Es en la asamblea litúrgica donde los no cristianos, que ven las cosas desde fuera, pueden contemplar la vida de la Iglesia.

2.- La asamblea en el contexto de cristiandad. Cuando la Iglesia, poco a poco, se extiende y se equipara o se hace uno con la sociedad, entonces el rostro de la asamblea empieza a cambiar. Si cada ciudadano es también un bautizado, la asamblea ya no es una cosa distinta con la sociedad. La participación en la asamblea es acto religioso, pero también sociológico. Entonces, en el interior de la asamblea se produce un distanciamiento cada vez mayor entre los responsables (clérigos) y el pueblo. Esta situación favorece el clericalismo y quita a la asamblea litúrgica su condición de ser reflejo de la Iglesia.

3.- La asamblea en el contexto del mundo secularizado. Ahora tiene la oportunidad de recuperar su verdadero sentido. Los miembros de la sociedad, sean bautizados o no, se hallan en un plano de igualdad. Los cristianos, en cambio, se sienten como tales en la asamblea litúrgica. De ahí la importancia creciente de la participación en la celebración de la liturgia como signo de pertenencia a la Iglesia. En el futuro inmediato, cada vez tendrán más importancia las comunidades concretas y reales de cristianos para la presencia de la Iglesia en el mundo. Una de la características básicas de su vida litúrgica tendrá que ser la dimensión testimonial y misionera.

La parte histórica que hemos analizado por encima, nos ha puesto a tiro la parte teológica. Comenzaremos en los siguientes capítulo la parte teológica.

Las ideas y los conceptos que hemos visto, sobre todo, en el Movimiento Litúrgico y en el Concilio son los que van a ser analizados en esta parte teológica.

Cuestionario

1 ¿Cómo influyó el Movimiento Litúrgico en el Vaticano II?

2 Escribe tres ideas fundamentales dela constitución litúrgica del Vaticano II.

3 ¿Cómo crees que se debe entender el principio de «adaptación de la liturgia» (SC 34).

4 A lo largo de la historia de la liturgia, también en el Vaticano II, nos hemos movido en la tensión entre comunidad e individualismo. ¿Cómo crees que se vive esta situación, hoy, entre nosotros?

5 Escribe, según tu opinión, tres corrientes de opinión que todavía persisten entre nosotros.

6 Señala los aspectos positivos y negativos, las consecuencias positivas y negativas de las tres corrientes de opinión que has escrito en el punto anterior.

7 ¿Cuál es en tu opinión el desafío mayor que tiene delante la liturgia?